A SEGUNDA MORTE DE MIGUELA DE ALCAZAR

A SEGUNDA MORTE DE MIGUELA DE ALCAZAR

UMA BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE A SEGUNDA VIDA DE UM FOLHETIM POLICIAL

Por Lourenço Cazarré – Publicado inicialmente no site: www.paginaum.pt

A primeira publicação de A misteriosa morte de Miguela de Alcazar ocorreu em meados de 1991, quando um amigo de peladas de futebol de salão do Clube da Imprensa, Vicente Sá, poeta e jornalista da área de Cultura, me convidou para escrever um folhetim para o BsB Letras, suplemento literário de um semanário de distribuição gratuita no Distrito Federal.

Acho que já tinha uns capítulos escritos, mas não estou certo disso. O fato é que me comprometi a partejar um capítulo de umas quinhentas palavras por semana. E foi o que fiz, metralhando de madrugada num computador pré-histórico que me custou uma boa grana. Título da época: Morte no Brasília Palace.

O primeiro capítulo saiu em 28 de abril de 1991. Depois, vieram 21 semanas, sem pular uma só, até que no dia 15 de setembro apareceu o derradeiro. Tenho todos esses hoje amarelados fascículos nos meus arquivos implacáveis. Para mostrar aos inimigos, se a isso for desafiado.

Passaram-se uns dez anos e um dia falei a um amigo, Jorge Schelb, sobre o folhetim. Ele se interessou, quis ler. Passei-lhe então uma cópia. Ele leu, ou mentiu para mim que leu, e me incentivou a recuperar aquela historieta, dando a ela mais altura, largura e profundidade.

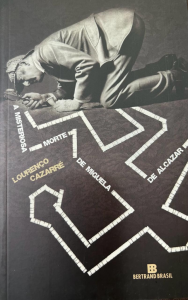

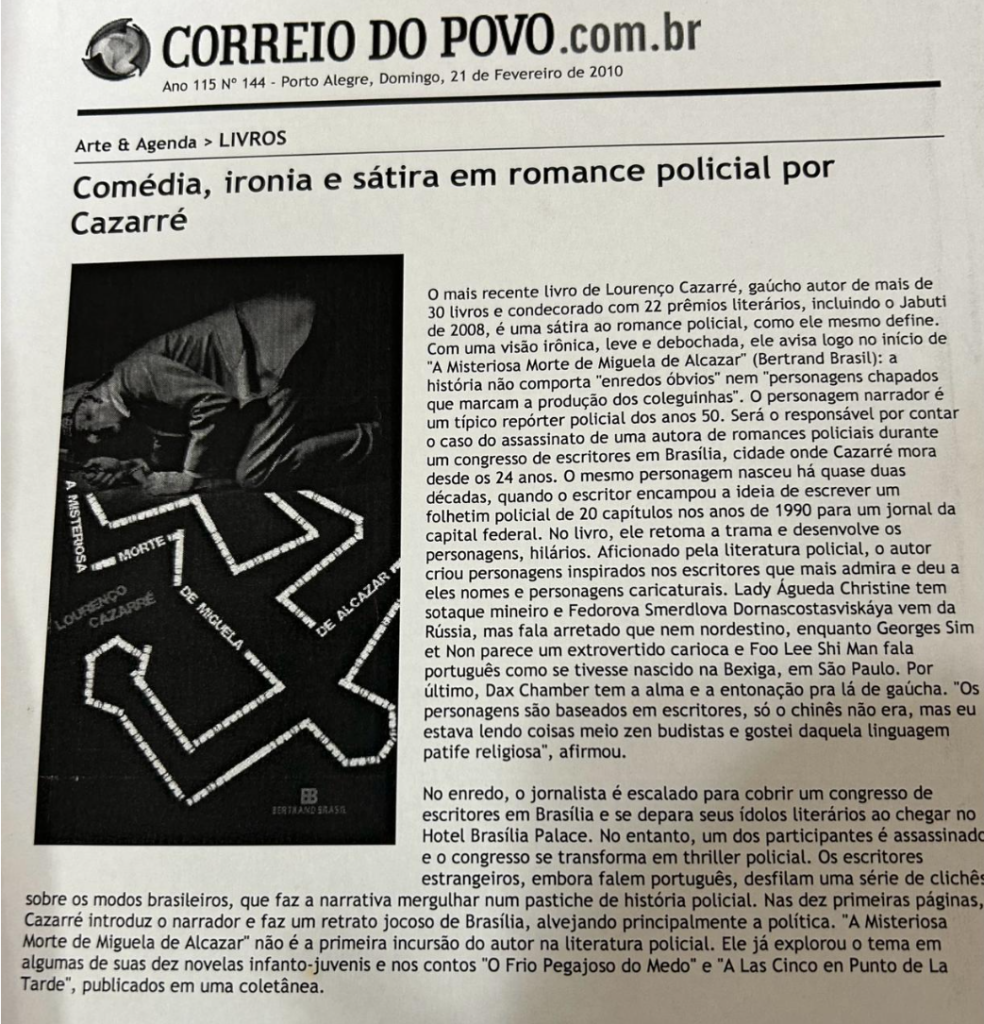

Foi assim que, em 2001, o livro começou a crescer. Trabalhei nele por alguns anos, vitaminando episódios, apimentando diálogos e retocando os personagens. Mas sempre me rindo muito porque A Misteriosa morte de Miguela de Alcazar é, antes de tudo, um livro de humor. Ou dito de outra forma: é uma sátira aos romances policiais.

Confissão de leitor: durante décadas consumi literatura policialesca. Comecei com o belga Georges Simenon, em 1972, quando comprei, numa promoção da Livraria Mundial, em Pelotas, dez volumes protagonizados pelo detetive Jules Maigret. Depois, li os americanos Raymond Chandler e Dashiell Hammett.

Voltando ao Miguela. Em 2009, com o apoio do Fundo de Cultura do Distrito Federal, o livro foi publicado pela editora Bertrand Brasil. Pelo que sei, não teve lá uma vendagem muito boa. Talvez até se possa dizer que foi péssima. Mas a verdade é que o panfleto teve uma boa recepção por parte da crítica. Guardo cópias de várias dessas resenhas positivas. Para mostrar aos inimigos, se isso eles me exigirem.

Pois bem, rolaram mais alguns anos e lá por 2017 conheci em Lisboa um escritor português, Pedro Almeida Vieira, autor de romances históricos e crónicas que se passam no Brasil (Assim se pariu o Brasil e O profeta do castigo divino). Encontramo-nos no Chiado, ao redor de um bacalhau, Pedro, Enio Squeff e eu. Enio é um artista plástico gaúcho radicado em São Paulo que ilustrou livros meus e do Pedro.

Algum tempo depois, falei para o Pedro sobre A misteriosa morte. Confessei a ele que nunca havia ficado satisfeito com as frases que inventara para o personagem coadjuvante, o lusitano senhor Joaquim Manoel Batota.

Mal comparando, o Batota, o gerente de um hotel de Brasília, é feito da mesma matéria-prima que Watson, o auxiliar de Sherlock Holmes.

Aliás, já que falamos do ajudante, não custa nada dizer algumas palavras sobre o principal personagem do livro, Campestre de Campos Campelo, um jovem jornalista gaúcho recém-chegado ao Planalto Central. Anarquista e debochado, é ele quem narra a confusão que ocorre durante um Seminário Internacional de Escritores Policiais, que não se realizou em Brasília em meados dos anos 1970.

Voltando ao Pedro. Depois de ler o original, ele decidiu a participar da brincadeira. Mais que isso, eu diria que ficou muito entusiasmado diante do desafio de assumir a grave missão de dar à dicção de Batota a parecença de uma fala realmente lusitana. E de plantar, aqui e ali, flores de sarcasmo português pelo meio de um folhetim tupinambá.

Seguindo. Pode-se dizer, sem medo de errar, que este é também um romance sobre alguns dos muitos sotaques da língua portuguesa. Título da resenha do poderoso O Globo: “Uma divertida homenagem à literatura”.

Pois muito que bem, todos os escritores que participam do tal Seminário falam português, com diferentes sotaques brasileiros.

A russa Fedorova Smerdlova Dornascostasviskáia, por exemplo, fala exatamente como o vigarista cearense – conhecido nos seus anos de degredo na Sibéria – que consertava relógios, no escuro, usando só os cotovelos.

Já a inglesa Lady Águeda Christine pratica o mineirês, um jargão no qual a palavra você perde o v. Aliás, os mineiros, quando conversam, ficam o tempo todo girando. “Aí, ela virou pra mim e disse”. “Aí, eu virei pra ela e disse”.

Já o belga Sim et Nom se socorre do carioquês, dialeto em que os esses deslizam, os erres derrapam e o esse final é trocado pelo x (pronuncia-se doix, treix).

Vem depois o americano Dax Chamber, conhecedor do gauchês, um linguajar meio espanholado, cheio de metáforas campeiras (quase sempre grosseiras), cujos falantes, em todas as suas frases, metem um bah e um tchê, expressões que não têm significado algum.

O chinês Foo Li Shi Man fala como um paulistano, ou seja, alguém que chama os outros, o tempo todo, ou de mano ou de meu. Ah, e que pronuncia cinqueinta por ceinto.

Só agora, passados trinta e tantos anos, vejo que não dei um sotaque específico ao argentino Jorge Luís Bugres. Se o desse, hoje, seria o curitibano, difícil de satirizar porque as pessoas da capital do Paraná pronunciam perfeitamente todas as letras como elas parecem dentro de uma palavra.

São conhecidas por falarem corretamente a frase “leite quente da dor de dente”, brincadeira que não pode (obviamente) ser reproduzida em um texto (obviamente) impresso.

Pois bem, agora, durante vinte e duas semanas, se é que a matemática não em engana, Pedro e eu trabalhamos na versão final, que é essa que os leitores do PÁGINA UM tiveram diante dos olhos. Sinceramente, espero que nossos improváveis leitores tenham se divertido tanto quanto nós, ao escrever. Trocando (a trocar) e-mails todas as semanas, fomos afinando a ironia e a zombaria, a mofa e a galhofa. Rindo sozinhos diante do écran (tela) luminescente, destilamos doses de veneno bem maiores que as das edições anteriores.

Como se sabe, escritores do Brasil gostam de falar mal do seu país tanto quando os portugueses adoram atacar a mítica Terrinha (vide Eça).

Agora, nos unimos, Pedro eu, para, pela primeira vez na História da Humanidade, apresentar uma novela policialesca escrita por gajos separados por quase oito mil quilômetros de distância. Sim, senhoras e senhores luso-falantes, orgulhem-se: nós saímos na frente. Porque não se sabe de iniciativa semelhante levada à frente por americanos e ingleses, que, como dizia Oscar Wilde, são separados por um oceano e por uma língua.

Assim como nós, na falta de coisa melhor para fazer, imagino que aqueles que passaram os olhos por essa história deram algumas boas risadas. E, se houve alguém que não soube ou quis apreciar esta obra de finíssimo e sutil lavor, nele daremos, Pedro e eu, como sugeriu Machado de Assis, uns valentes piparotes.

*Jornalista e escritor.